人體的安全部隊,不只一種角色

你可以把人體想像成一座城市,而免疫系統就是維護城市安全的警備部隊。這座城市白天陽光燦爛,但角落總有潛在威脅:突變的細胞、潛伏的病毒、老化失控的機能。為了防堵這些隱形敵人,身體安排了一整套複雜卻分工明確的防線。

其中,有一群反應極快、不需請示、出手果決的巡邏警察,他們就是「自然殺手細胞」,也就是我們常說的 NK 細胞(Natural Killer cells)。

他們不像特種部隊需要層層指令才能出動,也不需要先「記住敵人長什麼樣」才動手。NK 細胞靠著一套天生的直覺與敏銳感,能在第一時間察覺細胞的異常狀態──不論是被病毒入侵、內部突變、還是年老衰退──只要不對勁,他們就會出手清除。

這樣的「即戰力」,使得 NK 細胞成為我們體內維持秩序的第一道無聲防線。你或許每天都在依賴它們守護,卻從來沒有察覺。

誰是 NK 細胞?它與 T 細胞有何不同?

在免疫系統這支精銳部隊中,NK 細胞屬於「先天免疫」(innate immunity)的一環,負責快速反應、即時打擊。與之對比的,是「後天免疫」裡的主角——T 細胞,它們擁有記憶功能、針對特定敵人產生專屬武器,但需要時間「訓練」和「辨識」目標,反應速度較慢。

你可以這樣理解:

- NK 細胞像巡邏隊,見到可疑份子就能立即反應,哪怕沒見過也能立刻做出初步判斷;

- T 細胞則像特勤小組,需要上級確認敵人身份、配發任務後,才能出動,精準但延遲。

這種差異帶來關鍵意義:

當細胞產生老化、突變或被病毒感染初期,NK 細胞是第一線防禦者,能夠在 T 細胞還未「識別」之前,就將異常細胞移除。這也是為何在衰老過程、癌前狀態、甚至感染初期,NK 細胞的角色尤其關鍵。

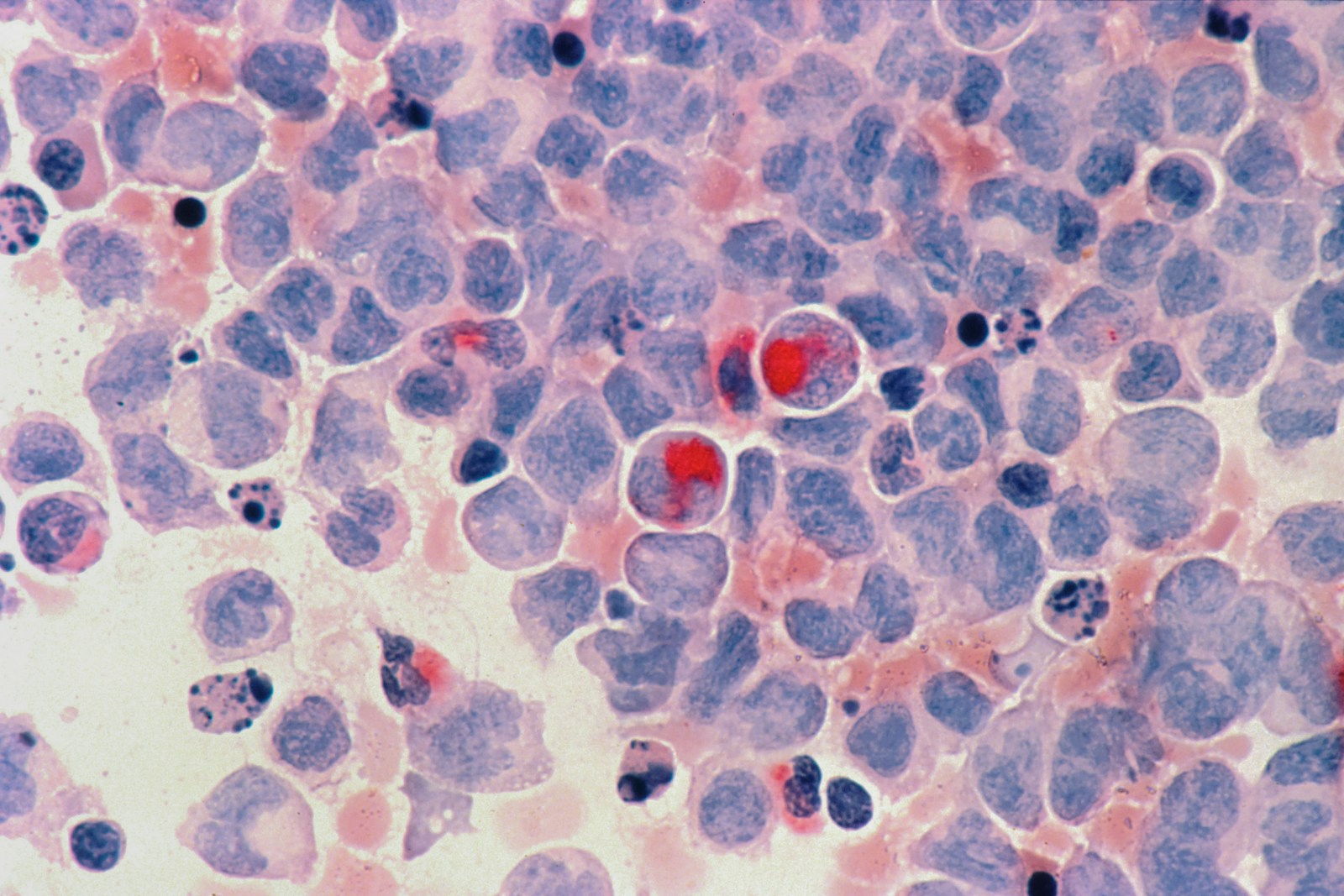

根據《Nature Immunology》期刊(2018)一篇綜述指出,NK 細胞的功能包括:

- 清除表現異常的細胞(例如缺乏 MHC-I 分子,這是癌細胞和老化細胞常見的特徵);

- 分泌穿孔素與顆粒酶,直接導致目標細胞死亡;

- 分泌干擾素(IFN-γ)與促發炎細胞激素,招募其他免疫細胞前來支援;

- 在抗病毒、抗腫瘤、清除老化細胞的過程中發揮關鍵作用。

研究也發現,健康年輕人的 NK 細胞在血液中比例約為5%–15%的白血球,而隨著年齡增長,雖然總數可能不變,但其毒殺功能與細胞辨識能力會逐漸衰退。

這表示,不是有 NK 細胞就夠了,還要「狀態好」才能發揮作用。因此愈來愈多高資產者會選擇定期檢測自己的免疫細胞活性,甚至在年輕時儲存 NK 細胞備用,為未來的抗癌或抗衰老治療預留籌碼。

NK 細胞能清除哪些細胞?

雖然名字叫「自然殺手細胞」,但 NK 細胞並不是胡亂出手。它們的目標,往往是那些表現異常、試圖掩飾身份的細胞——例如:

1. 癌細胞

許多癌細胞在變異的同時,會降低表面MHC-I分子的表現,以躲避 T 細胞的偵測。這時,NK 細胞就會判斷:「你沒掛識別證,可能有問題」,因此果斷出擊。研究顯示,在乳癌、肝癌、肺癌等多種腫瘤中,NK 活性高的患者,預後表現也較佳。

2. 老化細胞(Senescent Cells)

這些細胞表面會出現某些異常蛋白,如 NKG2D ligand 或 ULBP 分子,是 NK 細胞辨識的標靶。根據2020年發表於《Cell Metabolism》的研究指出,老化的脂肪細胞與肌肉細胞會誘發 NK 細胞介導的清除反應,但這能力也會隨年齡降低。

3. 病毒感染細胞

許多病毒(像是流感病毒、EB病毒、甚至COVID-19病毒)感染細胞後,會讓宿主細胞改變表面結構。NK 細胞能夠比 T 細胞更早發現這些變化,成為第一線抗病毒防衛者。

4. 慢性發炎與代謝異常細胞

像是非酒精性脂肪肝、第二型糖尿病、心血管疾病等,病灶處常可發現 NK 細胞與異常脂肪細胞、纖維化細胞之間的交互作用。儘管目前研究仍在進行中,但NK 細胞可能對慢性發炎環境具有一定的「平衡作用」。

這些清除功能不只關乎當下健康,更牽動著我們對「預防老化」、「避免慢性病惡化」的主動策略。也因此,有愈來愈多的再生醫學與精準健康企業,將 NK 細胞視為一種未來型的「細胞藥物」,從個人儲存、強化、培養,到回輸體內,開展一條嶄新的健康防線。

年紀大了,NK細胞會變鈍嗎?

答案是:會的,而且變化比你想像得早。

雖然 NK 細胞一生都會持續產生,但功能性與反應力會隨年齡下降。簡單來說,數量看起來差不多,但「準度」、「殺傷力」和「警覺性」都變差了,就像一支老化的巡邏部隊,已反應遲緩、難以作戰。

以下是幾個常見的年齡相關變化:

- 辨識能力降低:年輕時的 NK 細胞能準確辨識哪些細胞有異常表現(像是病毒感染或癌變)。但隨著老化,這種「分辨敵我」的能力變差,可能放過壞細胞,也可能誤擊正常細胞。

- 毒殺能力減弱:研究指出,老化會降低 NK 細胞釋放穿孔素(perforin)與顆粒酶 B(granzyme B)這類「攻擊性蛋白質」的能力,意味著即使發現敵人,也打不動。

- 遷移與分布能力下降:要殺敵,首先得找到目標。但年紀大了,NK 細胞在體內的行動力與組織穿透力減弱,無法有效聚集到發炎部位或腫瘤區。

- 受慢性發炎環境干擾:老年人體內常有輕微但長期的慢性發炎現象(稱為 inflammaging),這種環境會讓免疫細胞「疲乏」、「倦怠」,逐漸喪失活性,進入所謂的「免疫老化」(immunosenescence)狀態。

換句話說,年紀大了不只是體力下降、殭屍細胞變多,連身體裡的免疫指揮官也會退化。這也解釋了為什麼高齡者面對癌症、病毒感染或慢性疾病的恢復能力往往不如年輕人。

不過,好消息是——這些變化並非全然無法逆轉。

為什麼要儲存 NK 細胞?科學如何增強它的功能?

當我們理解到 NK 細胞會隨年齡衰退,下一個問題就變得顯而易見:能不能保留「年輕版本」的 NK 細胞,日後有需要時再重新啟用?

這正是近年來「自體免疫細胞儲存(autologous immune cell banking)」的興起關鍵。許多有前瞻性的健康管理者,會選擇在身體狀態仍佳的時候——比如 30 至 50 歲期間——預先採集並冷凍保存自己的免疫細胞,特別是 NK 細胞。

這麼做有三大優勢:

1. 保留最強功能的版本

年輕的 NK 細胞具備更高的毒殺力與辨識能力,能有效清除癌細胞、病毒感染細胞與老化損傷細胞。儲存下來後,即便 20 年後使用,還是「凍齡狀態」,就像留存一組你體內的精銳部隊。

2. 避免治療時再耗損

在癌症或重大疾病治療過程中(例如化療或免疫抑制療程),身體會被大量消耗,導致臨時採集的細胞品質不佳。若有「健康時期的備份細胞」,就能即時啟用,不用等身體恢復再採集,錯失治療時機。

3. 未來可望升級再利用

這些儲存的 NK 細胞,不只能做「補充使用」,還能搭配再生醫學與 AI 輔助強化系統,進行 ex vivo(體外)活化與增能,例如:

- 增加殺傷力的基因表現(例如 NKG2D、CD16)

- 精準篩選高效能細胞群落

- 搭配 AI 風險建模,預測癌變風險後再定向投入

目前已有多國臨床研究證實,經體外活化後再輸注的 NK 細胞可協助控制某些實體腫瘤與慢性感染,甚至在無明顯症狀時作為「預防性免疫加強劑」,讓身體的監控力回到年輕狀態。

想像一下,如果 20 年後的你出現癌前變化,醫生不需要等你接受化療之後才匆匆採細胞,而是直接開啟你在健康時儲存的 NK 細胞,像打開一個個人化「生物資產帳戶」,立刻啟用,重建免疫防線。

在這場對抗老化與慢性病的長期戰役中,預存的免疫細胞就是你未來能動用的生理資本。

免疫系統的健身:NK 再訓練與療法前景

如果把免疫系統比喻成保全團隊,那麼 NK 細胞就是裡頭反應最快、最直覺的戰鬥員。但就如同肌肉會因缺乏運動而退化,免疫細胞也需要持續「訓練」與「激活」,才能保持高效。

這正是當代免疫療法研究的一個新方向——讓免疫系統不只修復,而是強化升級。

🔬 NK 再訓練:從「潛力」變「主力」

透過 ex vivo 的方式,也就是將儲存的 NK 細胞取出、在體外進行活化與升級後再輸回體內,目前已有技術能:

- 強化辨識力:例如藉由接觸特定抗原或激活因子,讓 NK 細胞更容易偵測癌變細胞或老化細胞。

- 提升攻擊力:促使其釋放更多穿孔素(perforin)與顆粒酶(granzyme),加強破壞異常細胞的能力。

- 延長存活時間:讓它在體內停留得更久、作用得更持久,不是一閃而過的治療。

這種方式,不僅提升 NK 細胞的即戰力,也讓它們成為未來精準醫療的重要角色。

💡 結合 AI 預測與風險建模:提前部署精準打擊

搭配 AI 醫療系統,我們能更準確掌握「哪種人、在什麼時候、在哪個器官」可能發生病變,進而導入個人化 NK 細胞療法,實現預測式醫療。例如:

- 若某人具有特定癌症風險代謝體表現,可在初期就導入 NK 活化療法;

- 若檢測到體內慢性發炎指數異常升高,則可預先投予 NK 作為緩解反應之用。

🧬 未來前景:從抗癌走向抗老

目前,NK 細胞活化療法已被應用於某些癌症(如肺癌、肝癌)的輔助治療中。更令人興奮的是,未來它可能進一步擴展到抗老化與慢性疾病的預防醫學,包括:

- 肝臟脂肪化與代謝異常

- 心血管發炎與動脈硬化

- 腸道老化與微菌群失衡

- 認知衰退與腦部神經保護

在這樣的進程中,NK 細胞不只是「清道夫」,更像是隨身的安全顧問——一位能主動出擊的守護者。如果未來有一天,我們可以像定期健身一樣,安排一次「免疫更新課程」,讓 NK 細胞重新訓練、回春再啟動,那麼「身體老化」就不再是無法逆轉的定律,而是一場可被調節的節奏選擇。

為什麼要「預存」NK細胞?與現場抽血培養有什麼不同?

許多人會問:「我現在不儲存,等需要再抽血不就好了?」但實際上,預存的 NK 細胞與事後才抽血培養的,品質和應用潛力是完全不同的兩回事。

✅ 預存 NK 細胞=健康高峰期的保險庫

NK 細胞的活性與數量,會隨年齡、壓力、疾病或治療經歷而變化。越年輕時抽出的血液,免疫細胞通常活性強、DNA 損傷少,能長時間擴增培養,回輸後也具備較強辨識力與清除能力。

就像投資時買進績優股,愈早佈局、愈能掌握高報酬。

這些預存的 NK 細胞,在冷凍條件下可保留數十年不變質,一旦身體有需要(如手術後、感染、癌症、老化指標惡化),便可快速取出,進行強化與應用。

⚠️ 當場抽血培養的 NK 細胞,風險較高

如果等到發病後、或年紀大了才抽血,那麼:

- NK 細胞本身數量少、活性差

年齡、發炎反應、慢性病,會讓血液中的 NK 細胞凋亡率提高,甚至難以擴增、活化。 - 培養效率與成功率下降

在部分癌症患者中,即使抽出血液,也可能因細胞品質不佳而無法成功擴大製備。

🔄 總結一句話:

預存的 NK 細胞,是你在「健康時期」替未來做的戰備部署;

事後才抽的細胞,就像臨時徵召、體能不佳的救火隊,風險高且效果有限。

因此,對高資產族群來說,預存免疫細胞是一種長線健康投資,也是一種主動風險管理策略。